| はじめに |

行き先は山陰、日程は約一週間。それだけでも、もう十分だった。日増しに晩秋

のにおいを濃くする秋風にせかれるようにして我が家を出たのは10月12日。細

かい計画など一切なしであるが、そのほうが気が楽だ。ただ一つの心配は、空模

様のこと。ここ数日続いている好天気がこれからも続いてくれることを祈るだけで

ある。

以下、今度の旅で見たもの感じたものを思いつくまま書いてみた。 |

| 10月13日(金)〜2日目(秋吉台〜萩〜益田〜出雲大社〜松江) |

萩のユースに泊まる予定だったが満員で断られて、仕方なく一日目は秋吉台

ユース泊まりとなった。おかげで、今日は萩から出雲大社を経て松江までのかな

りの強行軍となる予定である。

7時50分にユースを出発して、カルスト台地を縫ってのびている秋吉台スカイ

ラインを走る。昨日見た秋芳洞は修学旅行の高校生が多くて途中で出てきたが、

このカルスト台地は雄大でおおらかで気にいった。東西17キロ、南北7.5キロ

に及ぶ日本最大のカルスト台地は昭和30年、国定公園に指定された。毎年の

山焼きによって,常に平原の状態が保たれているという。 |

|

|

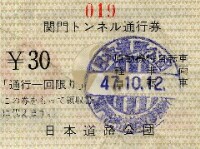

| 1日目、関門トンネルを利用 |

|

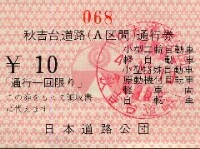

| 秋吉台道路、なんと10円 |

利用したのが125CCクラスのバイクと

いうこともあるが、有料道路の料金を

見て隔世の感がある。 |

|

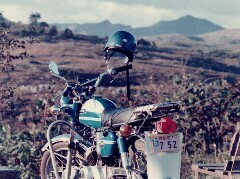

| 秋吉台をバックに、愛車ヤマハAS-2 |

|

| 秋吉台道路でセルフポートレート |